中央红色交通线永定交通大站及其保护开发的思考建议

| 内容导读:土地革命战争时期,为了加强上海党中央与各苏区的沟通联系,打破敌人的反革命围剿及严密的经济封锁,中共中央交通局开辟了长江线、北方线、南方线三条最主要的秘密交通线。 |

土地革命战争时期,为了加强上海党中央与各苏区的沟通联系,打破敌人的反革命围剿及严密的经济封锁,中共中央交通局开辟了长江线、北方线、南方线三条最主要的秘密交通线。长江线、北方线和一些交通副线由于敌人破坏很快就停止使用了,只有南方线这条从上海党中央经永定通往中央苏区红都瑞金的革命大动脉持续畅通流淌,为党的革命事业、中央苏区的巩固发展发挥了特殊重要的作用。1986年,经南方线进入中央苏区,建国后曾任中央书记处书记、中央文化部部长、中央政协副主席等职的陆定一,为这条交通线题词为“红色交通线”。此后,南方线被史学界誉称为“中央红色交通线”。

在这条从上海到中央苏区蜿蜒几千公里的秘密交通线上,设有大、中、小许许多多交通站,而永定交通大站(即闽西工农通讯社)就是其中设在内地的唯一交通大站。

一、在永定设立交通大站的主要原因

永定交通大站,是与香港并列的中央红色交通线的两个大站之一,管辖着周边沿线众多的中站、小站,在护送领导干部、运送紧缺物资、传递情报等方面发挥了极其重要的作用。那么,中共中央交通局为什么把内地唯一的交通大站设在永定呢?

首先,永定具备较为健全完善的交通网络。

福建省最早的红色邮政,应溯源于中央苏区之闽西。从闽西创建赤色交通邮政的史料看,永定起步最早,占比最重,有很多历史聚焦点。1929年5月下旬红四军入永期间,毛泽东、朱德曾特意登门拜访永定县中华邮局局长谢梦瞻,交谈中,谢梦瞻盛赞红军保护邮局深得民心。当时闽西苏区的赤色邮政与国民党的中华邮局并存,时有合作。随着红色政权的建立,永定的邮政交通也蓬勃发展。1930年4月,永定县苏维埃政府依照闽西工农兵代表大会1930年3月25日的《决议》,正式成立县交通分局,分局在各区苏政府设立交通站,区苏政府下辖的乡苏政府设立交通处。

1930年6月,第四纵队政治部主任卢肇西受红一军团总政委毛泽东委派,到上海向中共中央政治局常委兼中央军委书记周恩来汇报急需建立由上海通往闽西、赣南交通线的意见与设想,得到周恩来充分肯定和大力支持。

卢肇西离开上海后,经汕头、潮安、大埔、永定沿线联系筹建秘密交通站。1930年10月,中共闽西特委在永定虎岗组建了闽西工农武装交通站,同时在大埔青溪、永定合溪,多宝坑、巫屋坑、铁坑、伯公凹、桃坑、永定城关等建立了许多中站、小站。中站由闽西工农武装交通站直接管辖,小站由中站或大站管辖。小站一般设在地下党或革命接头户家里。闽西工农武装交通站建立后,闽西革命根据地已经具备一个健全完善的交通网络。

其次,永定具有特殊的地理位置和良好的革命基础。

1929年红四军入闽创建闽西革命根据地后,闽西赣南连成一片成为中央革命根据地。这时的闽西,特别是永定,是中央苏区与外界联系的主要通道。1930年10月起,国民党对中央苏区发动“围剿”战争,内地江西进入中央苏区的通道被敌人切断,闽西成为香港、汕头与中央苏区往返的必经之地,而永定又是从国民党统治区大埔进入中央苏区的第一站。

永定是著名革命老区,红旗不倒之乡,第二次国内革命战争时期全国21个中央苏区组成县和毛泽东思想的重要发祥地之一。1926年夏,在湖雷建立福建省第一个中共农村支部。1928年6月,中国共产党领导的永定暴动是福建历史上规模最大、范围最广、时间最长、影响最深远的一次群众性武装暴动。它拉开了福建总暴动的序幕,建立了福建第一支以红军命名的武装溪南红军营,创建了闽西第一块苏维埃区域,首创土改分田经验,开创了福建土地革命的新纪元。1929年5月,毛泽东、朱德、陈毅率领红四军解放永定,建立了苏维埃政权,配合地方武装扫清了盘踞在永定各地的军阀残余和民团势力,打开了永定的工农武装革命局面。当时的永定,革命形势大好,人民群众革命热情空前高涨。

再次,永定具有特殊的人文环境。

永定是福建省八大侨县之一,经香港中转往返永定的海外华侨华人络绎不绝。当时的闽西,是中央苏区的经济中心,是重要的物资集散地,永定或途径永定往潮汕做生意的人很多。国民党地方保安团也因缺乏经费,需向商贩收取税费而没有对交通实行严厉的封锁。“此路来往人等,多数是从南洋回家的或官僚政客或在潮汕商家等”,“来往大多数很复杂的人”。这种人文环境,人员来往密集,成份复杂,三教九流,从事各种职业,讲各种语言的人都有。这样既便于建立各种色彩的交通网点,又易于接送同志化装或变换各种身份,便于隐藏自己,又不致引起别人特别的注意。

二、永定交通大站的重要历史贡献

中央红色交通线是波澜壮阔的中国革命史上一道亮丽的风景线。红色交通线就像血管,是革命的大动脉,为保障革命斗争的胜利发挥了特殊的作用。永定交通大站作为中央红色交通线设在内地的唯一大站,是其中最重要的节段。永定交通大站的重要历史贡献主要体现在:

第一,为中央红色交通线的建立奠定了良好基础。

1930年10月,中共中央交通局成立,制定了《关于苏维埃区域目前工作计划》,要求各苏区的交通网与中央政治局统治区域的军事交通网完全衔接。中共中央交通局立即着手开辟长江线、北方线、南方线三条最主要的秘密交通线。南方线建设方面,1930年10月,香港大站建立;次年2月,汕头交通站建立;4月,广东省委发行科长李沛群(兼管交通科工作)到永定虎岗就任永定交通大站站长(1932年1月迁往金砂古木督,对外改称闽西工农通讯社)。短短几个月,从上海出发,经香港、汕头、大埔、永定通往中央苏区的交通线基本贯通。交通线建设如此神速,主要得益于闽西工农武装交通站原有的交通基础。可以说,没有闽西工农武装交通站,中央红色交通线的建立就不可能那么迅速,那么顺利。

第二,确保了党中央和中央苏区的联络畅通。

土地革命战争时期,随着全国各苏维埃区域的建立和扩大,各苏区急需中央加强政治领导。然而,上海党中央与各苏区远隔千里,中间又有国民党重兵把守,障碍重重,造成中央与苏区出现了很多工作问题,其中最大的问题就是联络沟通。

1931年,由于信息闭塞,闽西特委和上海党中央沟通联系不畅,发生了“闽西肃社党”重大事件。当时,中共闽西特委和闽粤赣边省委为了贯彻党中央肃清社会民主党“要快、要狠、要以最严厉的手段”的指示,“机械”地、过“左”地把肃清社会民主党的工作扩大化了、绝对化了。结果,“闽西苏维埃政府35名执委被肃半,新十二军连以上干部也半数以上被肃,闽西数千人被错杀”(罗明——“我在永定开展革命斗争的情况”),包括为创建中央红色交通线作出重大贡献的卢肇西也在“肃社党”错案中蒙冤被杀,给闽西苏区建设和红军部队的扩大发展带来了不可估量的损失!

中央红色交通线确保了党中央和中央苏区的联络畅通。从1930年底到1933年1月中共临时中央政治局迁往中央苏区之前,这条交通线沟通了上海党中央与中央苏区的联系,使党中央能及时了解和掌握中央苏区的情况,又使中央苏区能及时得到党中央的指示。在闽西工农武装交通站交通机要网基础上建立起来的中央红色交通线保证了上海党中央和中央苏区之间上情下达和下情上送,成为党中央和中央苏区的“千里眼”和“顺风耳”。

第三,向中央苏区运送了大量重要物资。

由于当时敌人对中央苏区实行严密的军事、经济封锁,导致了中央苏区与白区的贸易几乎断绝。一方面,食盐、药品、布匹、棉花、煤油、火柴等日常生活必需品在苏区十分紧缺;另一方面,苏区生产的粮食、木头、土纸、钨砂等又无法销售。物资严重匮乏给苏区军民的生活和红军的反“围剿”战争造成了极大困难。

尤其是食盐和药材的短缺给苏区军民的生活和健康带来极大的危害。因为长期缺盐,导致许多战士、群众身体浮肿,患上各种疾病,甚至丧失生命。因为缺少基本的药品和医疗器械,红军伤病员得不到应有的治疗,严重削弱了部队的战斗力。1929年,红四军二纵队司令刘安恭率队出击东江时受重伤,因军中无急救药品得不到及时救治而在永定牺牲。

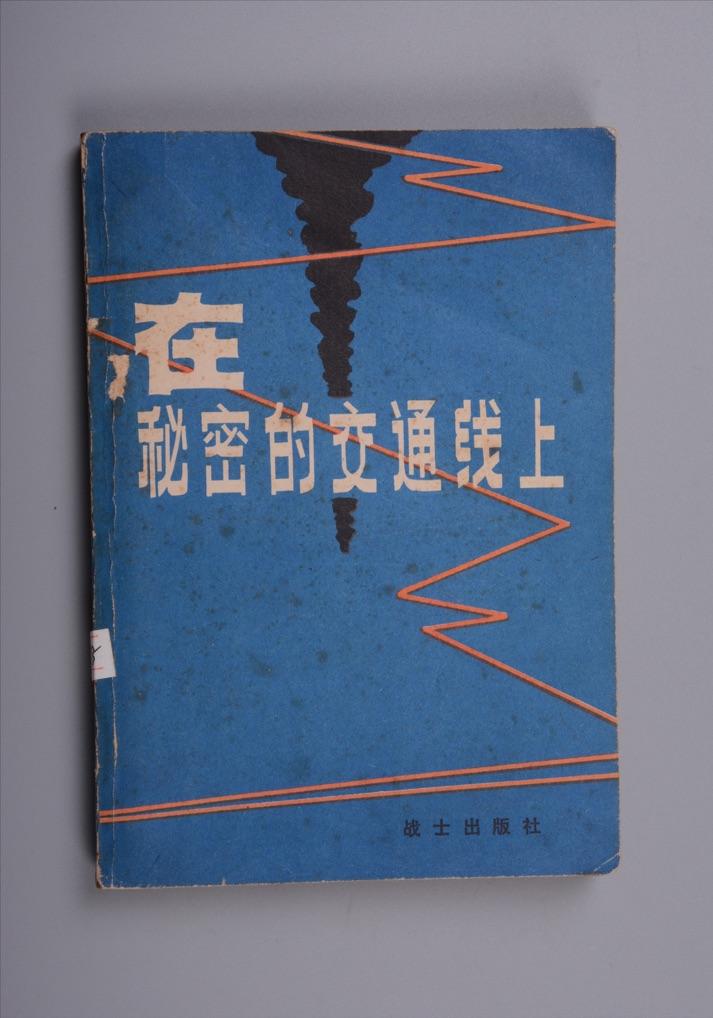

可以说,能否解决物资匮乏问题,关系到苏区内部的稳定及民众对革命的支持。解决食盐、药品等物资匮乏,不仅是一个经济问题,更是一个政治问题。中央红色交通线沿途的香港、汕头、饶平、大埔以及苏区边境各县的党组织开设一些店铺,如文具店、百货店、药物店,布匹店和电器五金店等,以合法经营方式把军火、医药、粮食、生活用品、文化用品,甚至还有白区出版的各种报纸、杂志及书籍等通过永定交通大站输送入中央苏区。

第四,护送大批党的领导干部进入中央苏区。

1929年,毛泽东、朱德率领红四军入闽,开辟了闽西革命根据地,使闽西与赣南连成一片,成为中央革命根据地,即中央苏区。中央苏区是全国苏维埃运动的中心区域,是中华苏维埃共和国党、政、军首脑机关所在地。革命形势迅猛发展,使得中央苏区党的建设、政权建设、武装建设工作量剧增,任务特别繁重,但是人才严重缺乏,地方党委缺少有文化、有思想、有觉悟的领导,红军部队缺乏连营以上的有文化、有军事才能和战术素养的指挥员。

周恩来进入闽西苏区期间给中共中央政治局写了著名的《伍豪自中区来信》,指出:“闽西工作确也在国际路线下执行有相当成绩,尤其是土地的分配与政权在群众中的信仰,确为许多苏区所不及,假使不是肃反工作做得那样严重错误,则群众的积极性与干部的产生必不致如现在感到困难。因此,加强党的正确领导,是闽西党的根本任务,中央切勿因人少而不派一人来主持此纵横四五百里拥有人口七八十万之闽西苏区。我意最好从中央各部中抽一人来此主持”。周恩来将中央苏区对人才特别是领导干部的急切、急盼、急需告知中共中央,使党的大批人才从白区转入到苏区工作。

1930年至1934年,周恩来、刘少奇、董必武、张闻天、聂荣臻、叶剑英、邓小平、杨尚昆、王首道、肖劲光、张爱萍、左权、项英、任弼时、邓发、徐特立、董必武、李富春、陆定一、伍修权、刘伯承、蔡畅、林伯渠、陈云、博古、邓颖超、瞿秋白等党、政、军领导及共产国际代表李德等200余人和一大批电讯技术人员、文艺工作者通过永定交通大站安全进入中央苏区。

第五,促进了闽西苏区的巩固和发展。

闽西工农武装交通站以及中央红色交通线的建立也有力促进了闽西革命运动的发展。根据中央的指示,为了确保这条交通线安全运作,沿线各地都必须建立具有高度革命性的组织:“设立这一交通网,原则方面,中央有以下指示:第一要尽力发动各地方党部建立起赤色群众组织,使广大群众都能帮助或掩护这一工作。第二要找到各地有职业的同志专门担负这一工作,其职业以足以便于这一工作为原则(如闽西如条丝烟纸业等小商人,能利用邮差更好)”。这些指示,一定程度上促进了闽西苏区革命队伍的培养。

此外,党的领导干部进入永定交通大站后,也经常指导地方开展革命工作。1931年6月,留学苏联的伍修权,通过红色交通线来到闽粤赣省委和军区机关所在地永定虎岗,他执行的第一项任务就是“到军区直属的重机枪连去训练战士们使用武器,教他们学会重机枪的拆卸和故障排除”。

更重要的是,周恩来此行及时纠正了“肃社党”的严重错误。他沿途耳闻目睹了“肃社党”运动带来的严重后果,在途中带着沉重的心情两次给中央政治局写信,请中央直接做决议加以制止。周恩来的信是促使中共中央在“肃社党”问题上转变态度的关键,在中央的指示和周恩来的指导下,中央苏区及时采取措施纠正了肃反扩大化的错误。由于措施得当,大约到l932年3月,中央苏区肃反扩大化的错误即已基本纠正,消除了党内和群众中的怀疑、恐怖和不安,稳定了社会秩序,党和各级政权机关、各革命组织都恢复了正常工作,重新调动了广大群众的革命积极性,从而使中央苏区得到了巩固。

第六,红军长征后仍然保持畅通,继续为党的革命事业服务。

1934年10月,中央红军长征后,闽西工农通讯社设在古木督的采购站曾被敌人查抄,许多交通站、接头户遭到破坏。1935年4月,闽西南军政委员会成立,不久,决定把闽西工农通讯社改为闽西南武装交通站。从红八团、红九团和地方游击队中抽调出一批班、排、连干部和立场坚定的共产党员担任交通站工作。1935年底,闽西南武装交通站通过上海的联络站与党中央交通站取得联系,得到了党中央“关于开展抗日反蒋统一战线”的指示。1936年1月1日,闽西南军政委员会第二次会议在上杭双髻山召开,确定了在闽西南地区开展抗日反蒋统一战线的方针政策。闽西南武装交通站为闽西南军政委员会开展革命工作发挥了极其重要的保障作用。

三、中央红色交通线保护开发的思考建议

中央红色交通线是弥足珍贵、不可再生的文化资源,在中共党史和中国革命史上有着极其重要的历史地位和作用,毛泽东赞誉说“交通线就像我们身上的血脉”。可是,由于党的隐蔽战线工作的高度机密性和特殊性,有关中央红色交通线的文件和史料大多未能公开。长期以来,无论是有关历史档案的披露,还是相关亲历者的回忆录,都特别少且不系统,各地的党史正本也很少提及或语焉不详。

近年来,随着党史研究工作的不断深入和红色文化旅游产业的迅猛发展,中央红色交通线这个鲜为人知的珍贵党史文化资源很快引起各级地方党委政府高度重视和社会各界广泛关注。永定交通大站是中央红色交通线设在内地的唯一交通大站,这个重要性不言而喻,永定区党委政府“守土有责,不辱使命”,格外重视中央红色交通线的品牌打造工作,近年来在相关保护、宣传、利用等方面做了大量工作,取得了显著成效。然而,同样由于红色交通资源的重视和挖掘起步较迟,永定境内的红色交通旧址也未能得到及时有效保护,资源留存也处于碎片化状态。

中央红色交通线的挖掘保护和开发利用是一个系统工程,它起点低,资源散,又涉及党的隐蔽战线工作的机密性,如何做好这项重要工作,笔者谈谈个人的几点思考建议。

首先,是放眼全局做规划。

做好中央红色交通线挖掘保护和开发利用工作,要树立一盘棋思想,规划先行,构建全域发展格局。这条交通线从上海到中央苏区蜿蜒几千公里,要考虑永定交通大站在整条线上的准确定位;广东、福建很多市县都在做这项工作,要争取市级及以上党委政府或部门单位的大力支持,做好其他地方的学习借鉴;这项工作涉及财政、党史、文化、旅游、乡镇等众多工作部门,建议组建工作班子,做好统筹协调,聘请国内专业领域知名专家参与,或委托、联合业界著名规划设计单位,在对辖区内红色文化旅游资源充分调研的基础上,结合国家有关部门支持福建特别是闽西中央苏区革命文物保护维修政策导向,高起点、高站位编制中央红色交通线挖掘保护和开发利用中长期发展规划方案。

其次,是保护为主急抢救。

习近平总书记历来高度重视文物保护和抢救工作,提出了“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的16字方针。文物只有先“留下来”,才有办法“活起来”。做好中央红色交通线资源抢救性保护发掘工作,要厘清脉络线索,针对不同类别资源采取有效措施。

1.要加大力度保护维修遗址类文物

从史料记载和研究考证的情况看,永定境内有关中央红色交通线旧址保存相对较好的仅有合溪乡孟良公祠、城郊镇伯公凹和桃坑旧址、经开区虎岗镇晏田新祠等,其余如交通大站旧址金砂乡古木督背头窠永昌楼,周恩来途径永定住过的委机关驻地县城北门秋云楼,永定城区物资采购点“源记号”店、万云布庄、裕兴祥京果店等,大多已毁坏或无迹可考。旧址类文物资源,保留较好的要以区政府名义统一挂牌或立碑,创造条件申报各级文物保护单位,编制系统维修方案,多渠道筹集争取维修资金。确已毁坏的特别重要的交通线旧址,如永昌楼,要创造条件争取依样重建,考虑设立陈列或场景复原展示交通线成果。

2.要保护好实物类文物并加大征集力度

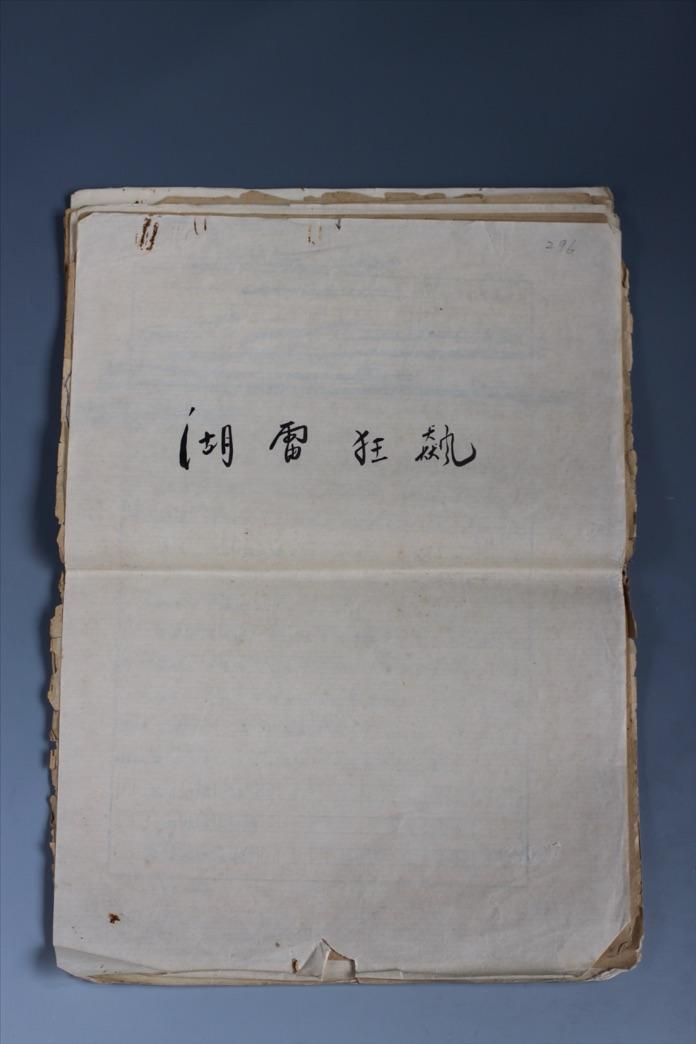

目前,区博物馆收藏的实物类文物有1925年卢肇西烈士半身像、第二次国内革命战争时期熊志华《湖雷狂飚》手稿、1930年7月28日合溪第五乡苏维埃政府安排守隘人员的名单通知、1930年永定县第四区智阄乡第十六段丘地联络图、1931年合溪交通站使用的梭标等国家级珍贵文物10件(套),一般文物或未定级文物20多件(套)。实物类文物是展示历史最直观、最生动、最有力的证据,是讲好中央红色交通线故事的形象教材。当前,我区正加快建设永定区文物中心库房,加大文物藏品保护力度,改善藏品保存环境。要继续加强相关文物藏品、实物资料征集工作,为条件成熟时做好展示利用做好准备铺垫。

3.要系统梳理各类资源并加强发掘研究

要系统梳理中央红色交通线相关文物实物资源,加强对文物遗址、藏品实物、纸质资料、音像素材的解读研究,使之成为生动形象、便于传颂的红色故事。当年参加中央红色交通线工作的交通员或接头户现已基本去世,但他们的后人还珍藏着先辈投身地下交通工作的可贵记忆。要通过走访烈士或亲历者、见证者遗属、专家学者、民间收藏人士等形式,加强对散存的相关文物资源的搜集整理工作。要密切与周边市县区相关部门的沟通联系,最大化实现资源共享,进一步充实完善各类史实资料。

再次,是创造条件谋开发。

遵循“保护优先、合理开发、开发服从保护”的方针,按照“真实性、整体性、活态保护、地域特色”的要求,讲好精彩故事,稳妥推进中央红色交通线的保护性开发。

1.龙头舞动,设立《中央苏区血脉》专题陈列

加大力度开展相关文物藏品的摸底、调查、梳理工作,在原有馆藏文物的基础上,通过捐赠、购买、复制、借展、认捐等形式,征集一批有价值的文物藏品及历史资料,在原有中央红色交通线纪念馆基础上,依托我区在金砂金谷寺旁规划建设的中央苏区土地革命纪念馆,设立《中央苏区血脉》专题陈列,用文物藏品讲好中央红色交通线精彩故事,提升办展质量。

2.借船出海,通过打造文艺精品做好宣传推介

通过文学、戏曲、电影、电视、戏剧、音乐等艺术手段,将红色交通线故事写进小说、搬上银屏、走上舞台、制作音乐,如完成一部长篇小说、一部电视连续剧、一部电影、一台歌舞,一首耳熟能详的好歌,使中央红色交通线的宣传深入人心,故事家喻户晓,激发大家深入实地了解中央红色交通线的热情和兴趣。

3.融合发展,构建中央红色交通线大旅游格局

中央红色交通线开发工作要做强做大,必须统筹以下三个方面的融合发展。

一是线上的整体融合。必须走出永定,走出闽西,与粤东、赣南联合运作,形成整体。这条漫漫交通线上,发生过许多扣人心弦、荡气回肠的动人故事,可以结合爱国主义和革命传统教育等策划“重走红色交通线”主题活动,在尊重历史的前提下复原场景、修复交通线行步道和交通公路,增强各节点之间的联接互动,让更多人自觉追寻先辈足迹,传承红色基因。

二是境内的深度融合。永定红色文化、客家文化、土楼文化、侨台文化等资源积淀非常深厚,内容丰富多彩。中央红色交通线是重要而独特的红色资源,它和“毛泽东二进永定”、永定暴动(包括溪南土改分田)是永定红色文化的最大亮点,在金砂金谷寺旁规划建设中央苏区土地革命纪念馆,内设《中央苏区血脉》专题陈列,以金砂红色旧址群为核心,在3A级旅游景区基础上逐步打造提升至4A级、5A级红色旅游景区,对外可以和周边古田会议纪念馆、毛泽东才溪乡调查纪念馆、中央苏区(闽西)历史博物馆等红色旅游景点呼应,对内可以和区内世界遗产福建土楼景区、客家博览园、天子温泉、龙湖和其他生态旅游景点对接,增强中央苏区血脉专题陈列的知名度和影响力。

三是跨条块的有机融合。中央红色交通线保护开发包括遗址保护、场馆设立、道路建设等方方面面,涉及面广,关联点多,资金投入巨大,需要统筹规划,分步实施。要全面了解宣传、党史办、老区办、发改、财政、交通、建设、规划、林业、农业、水利、国土、文化、体育、宗教等不同条块、部门的政策动向,适时调整、启动相关项目建设,为中央红色交通线保护开发可持续发展注入强大动力。如争取和龙岩市文旅集团合作,打造中央红色交通线品牌,使之成为古田干部学院的特色现场教学点;再如结合美丽乡村建设,将红色交通线上的村庄尽可能列入范围,争取上级的资金与政策支持,同时,使美丽乡村建设融入旅游功能,使群众通过红色旅游,走上生态美丽、百姓致富的双赢之路。